从宋刻本《孟浩然诗集》的一纸题跋说起

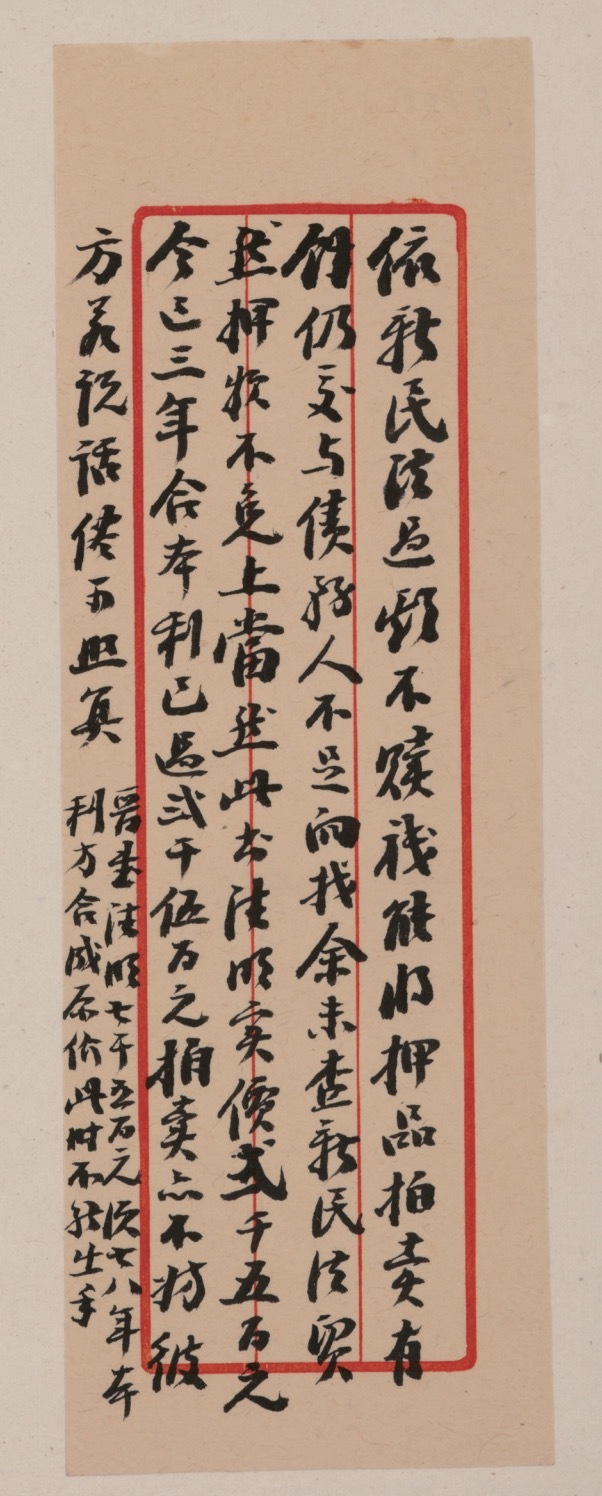

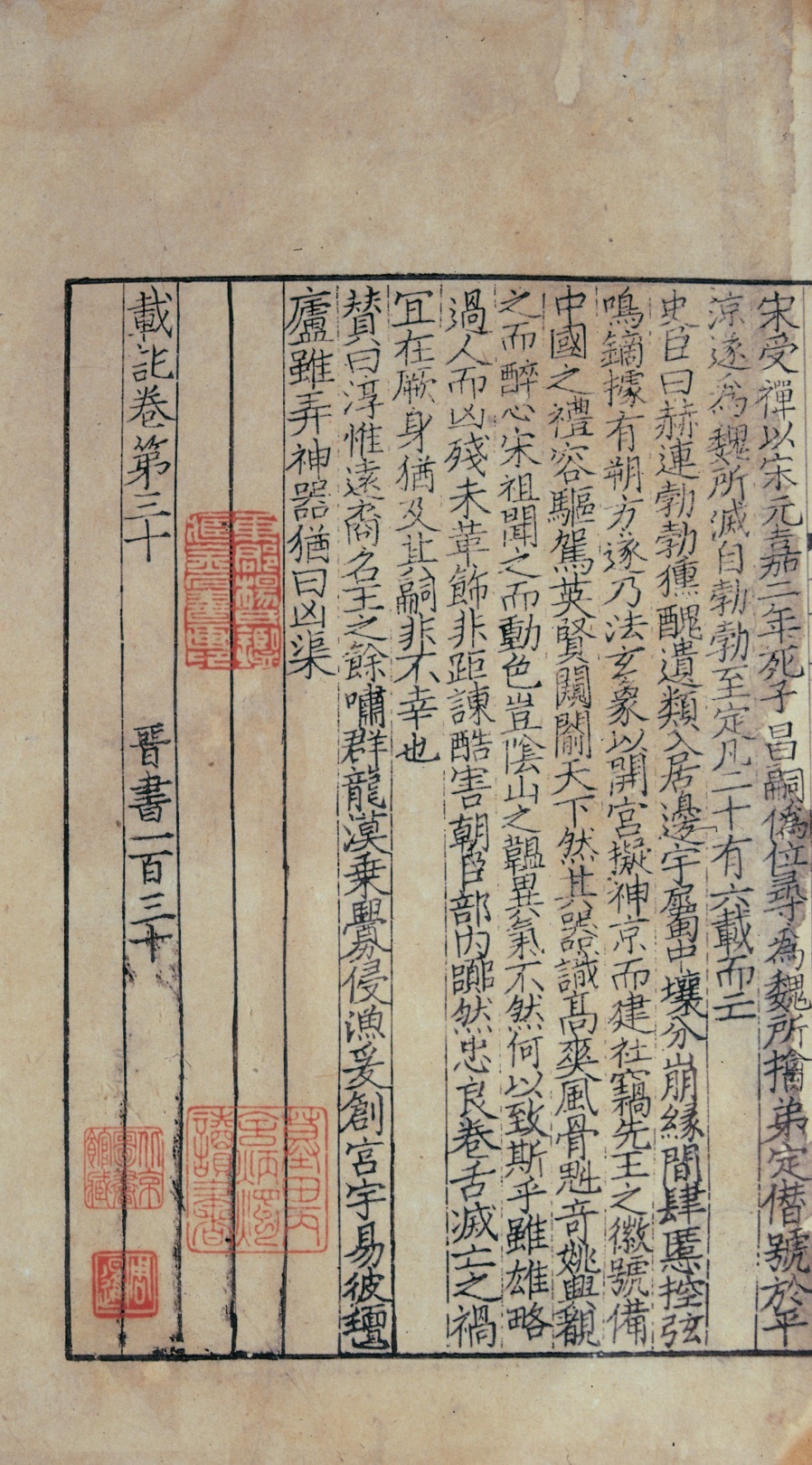

国家图书馆(以下简称“国图”)藏宋刻本《孟浩然诗集》三卷,二册(索书号:8705),是海源阁遗书中的一种。书中夹有一纸无书写者姓名、日期的题跋,谓:“依《新民法》,过期不赎,衹能将押品拍卖,有余仍交与债务人;不足向找。余未查《新民法》,贸然押款,不免上当。然此书注明实价弍千五百元,今已三年,合本利已过弍千伍百元,拍卖亦不妨彼方。若说话尽可照算。《晋书》注明七千五百元,须七八年本利乃合成原价,此时不能出手。”(图1)

图1《孟浩然诗集》中的李盛铎题跋

这篇题跋由于没有落款,在1959年出版的《北京图书馆善本书目》中便没有着录。此后的《北京图书馆古籍善本书目》(1987版)、《中国古籍善本书目》、《中华再造善本总目提要》、《国家珍贵古籍名录》等相关书目均未提及。然而,题跋却透露出大量此前无人知晓的重要信息,为研究海源阁旧藏的散聚、流向,民国时期古旧书业的运作,以及周叔弢先生的藏书经历,提供了参考依据。

题跋的大意是《孟浩然诗集》质押期已过,按法律规定只能拍卖,但拍卖所得如果超过押金,必须将超过部分退还抵押人(即原书主),对己不利。然而,事前双方要给质押品定个买断价(即跋文中所谓“实价”),当抵押价连本带息超过该价格后,质权人就可视作买断,从而获得质押品,以防抵押时间过长,损害质权人的利益。此书质押已满三年,连本带利超过了所规定的实价2500元,因此质权人可以随意处理。同时质押的《晋书》实价为7500元,押金需要七八年连本带利才能达到此数,现在还不能出手。

民国时期民间盛行“质押”之风,藏书界亦如此。当藏家亟需用钱但又不想卖书,或一时卖不出好价,便可先将书“押”出去,得到一定数额的押金,以解燃眉之急,到期再将书赎回,或者另行寻找买家出售。例如著名的宋刻本《唐女郎鱼玄机诗》便被袁克文押给弢翁四弟周进,完颜景贤家人将《洪范政鉴》以1000元质押给傅增湘,方地山曾将《宋百衲本史记》《王郎天女雨花图》《王渔洋像》质于弢翁家,等等。当然,最著名的案例还是海源阁的92种善本质押在天津盐业银行之事。那么,这部《孟浩然诗集》与押于盐业银行的书是否有关呢?答案是否定的。因为那批书的书单中没有此书,而且时间也对不上,盐业银行那批书质押的时间是1930年,《孟浩然诗集》质押的时间则是1927年。

要证明此书质押于1927年,需要先确定质权人,或者说债权人是谁。他就是李盛铎。根据有二:1、书中钤盖的印章,除清代黄丕烈、汪士钟、于昌进及海源阁杨氏藏书印外,李盛铎、李滂父子的藏印“李盛铎印”“木犀轩藏书”“木斋”“木斋审定”“李滂”“少微”也赫然在目。2、从题跋的笔迹看,与李盛铎相符,该题跋系李盛铎书写。李盛铎的这纸题跋,虽然为《孟浩然诗集》而作,其价值却不止于此书,还证明了海源阁旧藏宋本《晋书》也质押在他的手中。接着说书的押期始于1927年。20世纪20、30年代,商务印书馆影印《百衲本二十四史》(以下简称“《衲史》”),张元济曾通过傅增湘联系李盛铎,借影其手中的宋刻小字本《晋书》,时间最早的记载为1927年10月5日,张元济致傅增湘信札曰:“木老[徐按:即李盛铎]允借《两汉》《晋书》,索酬万元,公司中人认为过重。时局如此,即印出恐亦无甚销路,暂行缓议(极快须明年下半年方能开印)。”

此信札证明,1927年10月5日之前,海源阁宋刻《晋书》已经质押给李盛铎了。《孟浩然诗集》与《晋书》系同时质押,时间自然相同。这个时间与海源阁第五代传人杨敬夫于1927年迁居天津并带来一批藏书销售的文献记载相符。按照跋中所说“此书注明实价弍千五百元,今已三年”推算,李盛铎题跋的时间是1930年。

三部宋刻本《晋书》

张元济信中所说“木老允借”的《晋书》,就是杨氏海源阁押在李盛铎手中的那部《晋书》(以下简称“杨本”)。所谓“小字本《晋书》”,即南宋初建刻十四行本,存世较完整的有三部:

1、南京图书馆(以下简称“南图”)藏本一百三十卷(卷八至十、二十八至三十、四十三至四十五、一百一至一百五、一百十五至一百二十一配明抄本)。版框高18厘米,宽12.7厘米。每半叶十四行,行二十五字,白口,间有线黑口,左右双边。明末毛晋、清丁丙跋。据南京图书馆编著《新盋山书影》(待出版):“此宋刊小字本,密行细楷,字画遒劲,与国家图书馆所藏两部宋本(索书号:8003、5827,下称甲本、乙本)相类,同为南宋初叶建刻十四行本,无《音义》,然每行字数相异,甲乙二本均每行二十六至二十七字。宋讳敬、殷、朗等字多缺笔,桓、构、慎不避。祯(卷二十一、二十七)作‘御名’,当翻刻自北宋仁宗时期刻本。目录‘载记’各卷‘百’字多被剜除。版心不记刻工。所配抄本据元刻十行二十字本抄录。此本卷三十四第十叶第十四行‘分命臣等随界分进’,国图甲本作‘分命臣等随界分趋便先驱进’,乙本作‘分命臣等随界分臣等随界分进’;此本卷八十第四叶后第九行‘张芝’,国图甲乙二本作‘羲之’。此本卷三十三第五叶B第一行有‘征无战’至‘诚宜有’二十六字,甲乙本皆脱。甲本有多处夹行小字校记,乙本删,馆藏本多无。”

书后毛晋跋谓:“此书为王弇洲先生所藏。‘贞元’本唐德宗年号,印恰符先生名字,故其秘册往往摹而用之,下必继以三雅印。此属‘仲雅’者。向曾遭割裂,想经先生改正。余全史中原本亦系宋刻,每多缺字,而此本特全,洵可宝也。湖南毛晋识。”

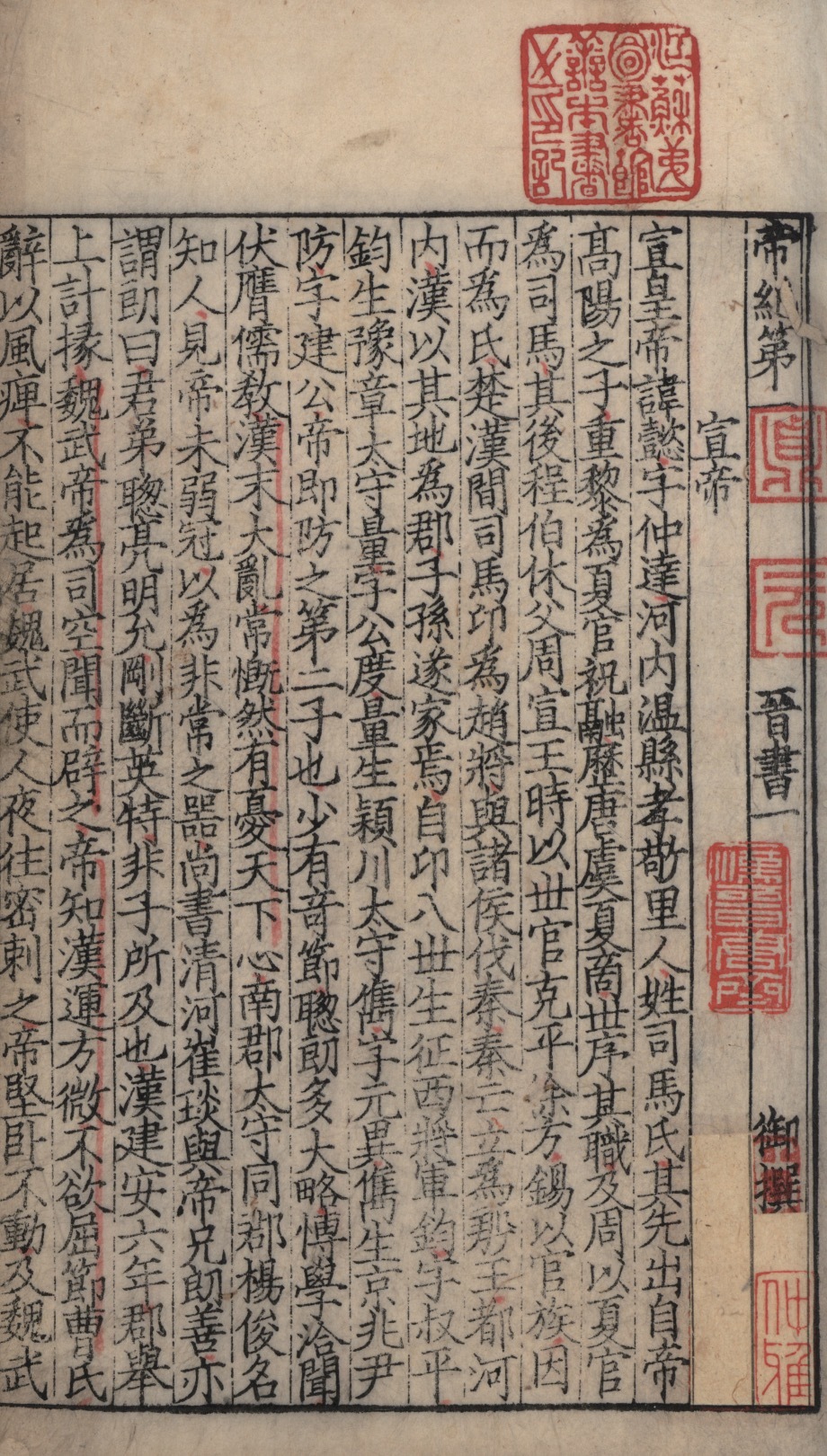

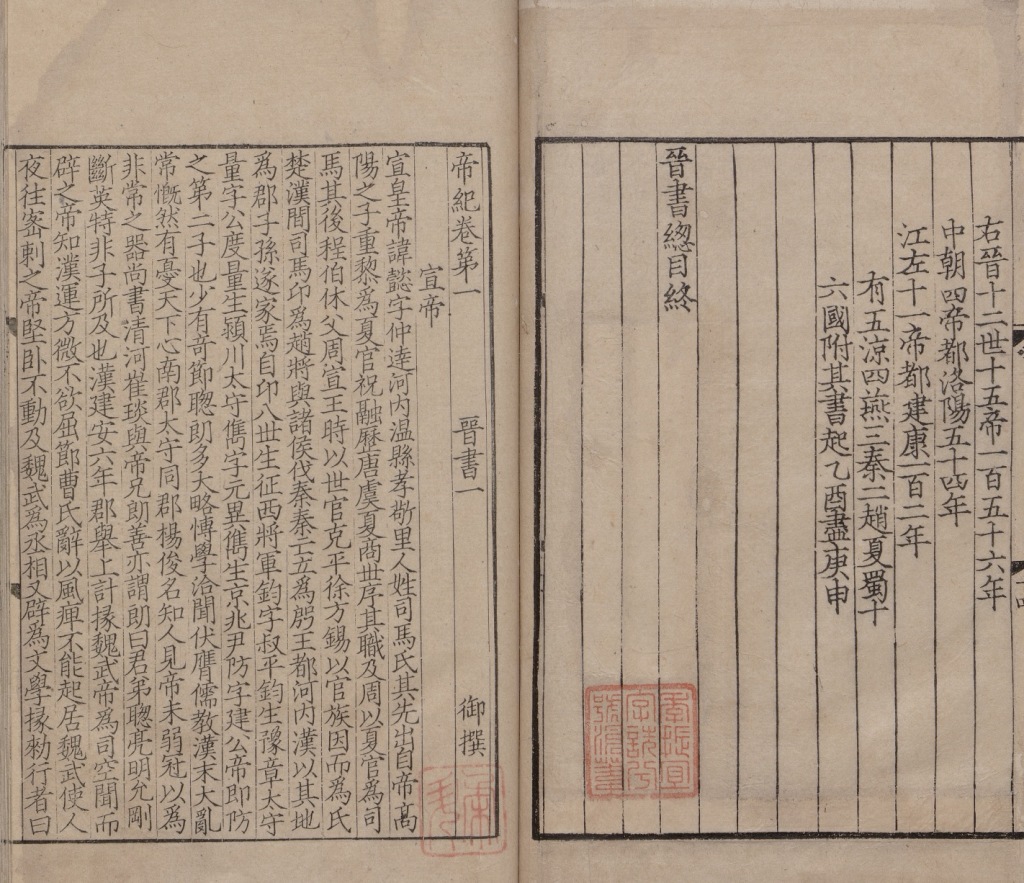

此书迭经明王世贞、毛晋,清宋荦、马瀛、丁丙等人收藏,钤“贞”“元”“仲雅”“商丘宋荦收藏善本”“三晋提刑”“臣筠”“马瀛”“汉晋斋”“汉晋书斋”等印(图2)。

图2 南京图书馆藏《晋书》卷一

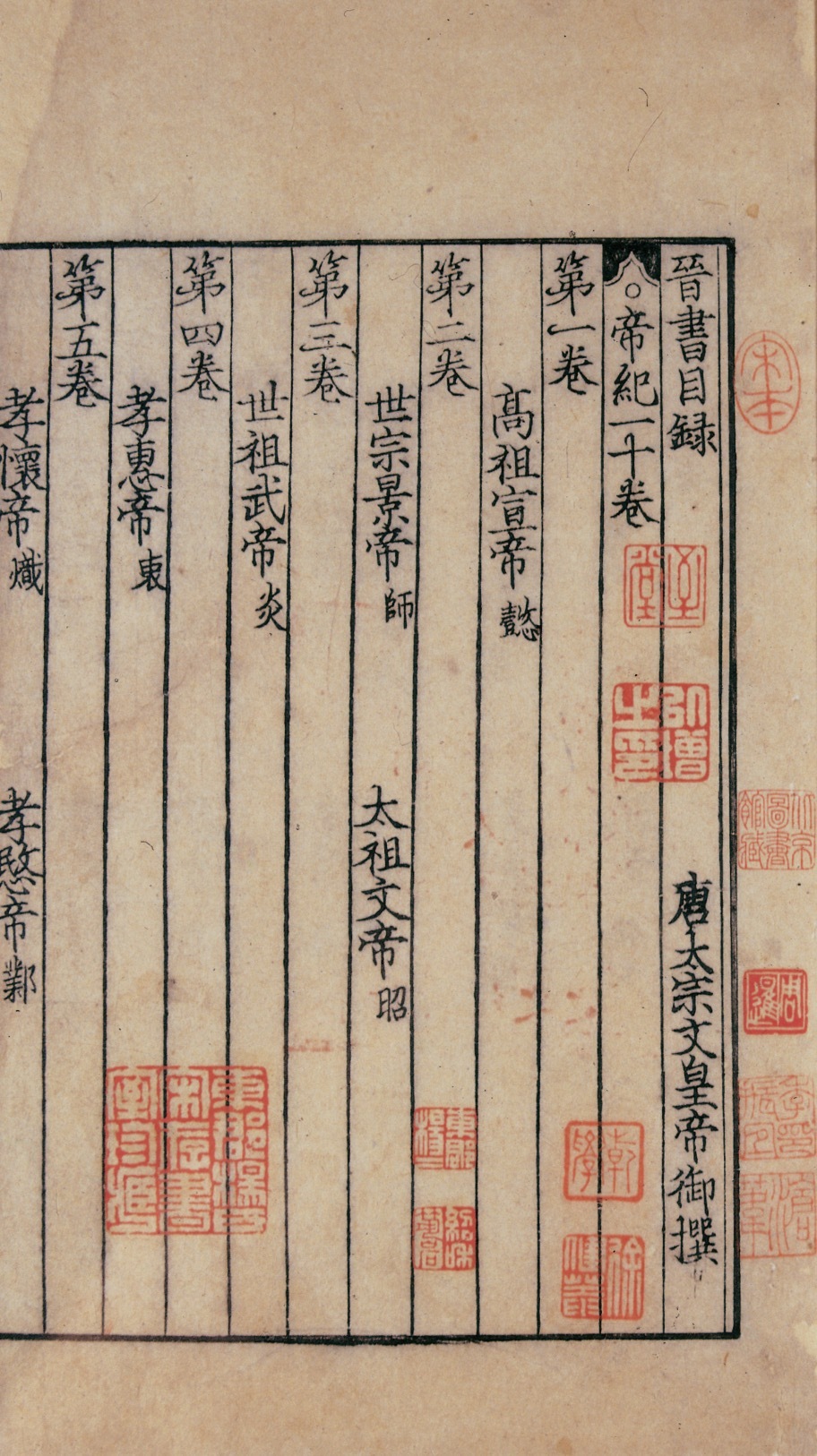

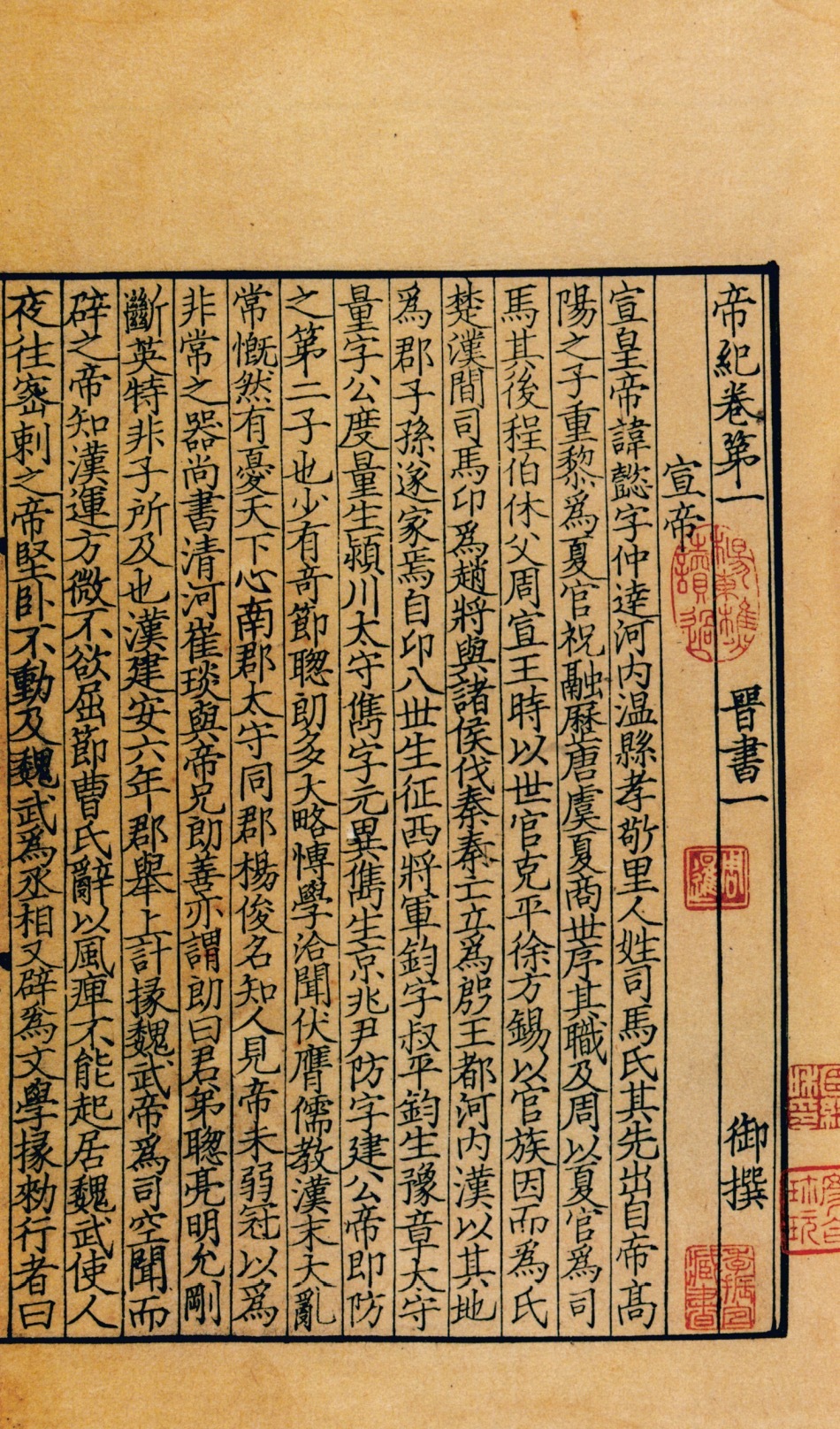

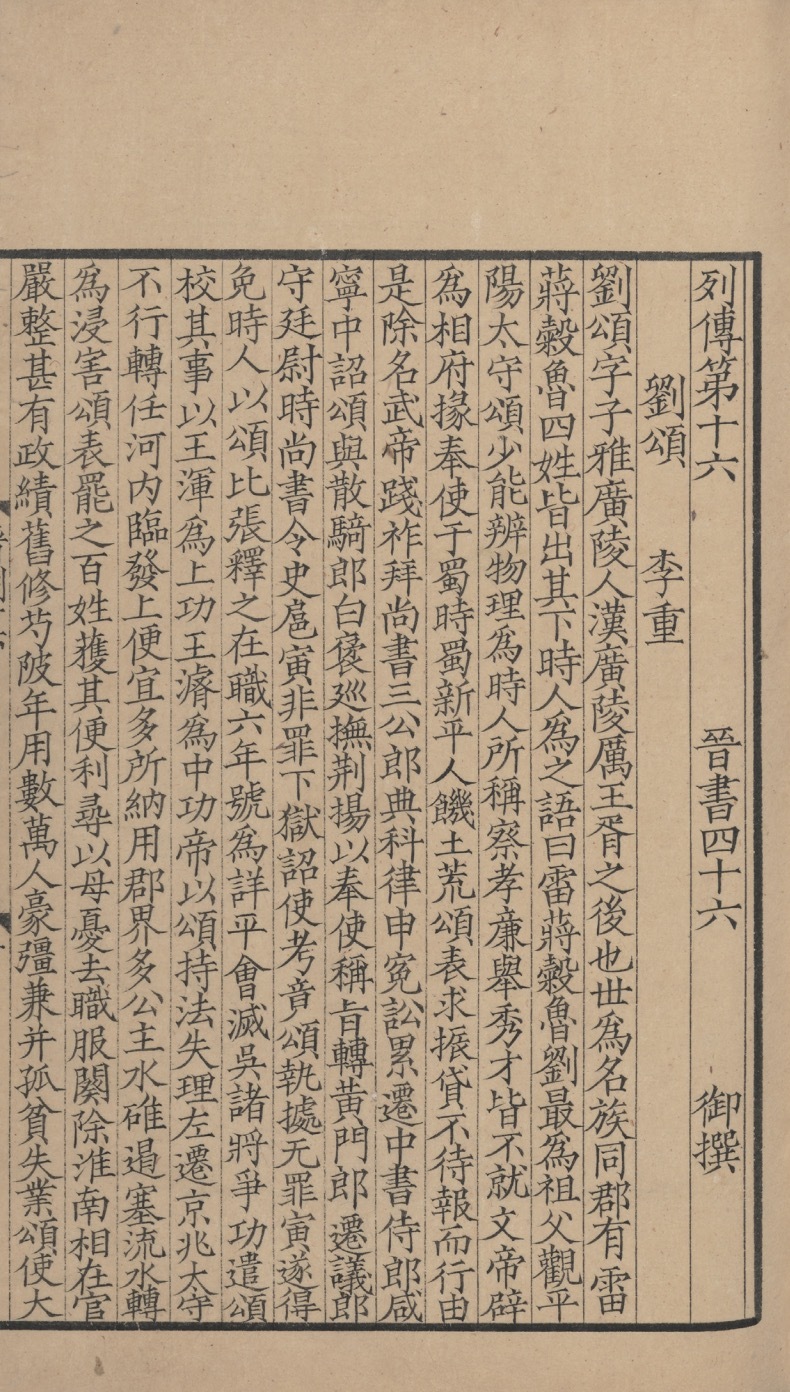

2、海源阁杨氏藏本一百三十卷(卷九十九第九叶、卷一百六第十一叶、卷一百十一第九叶抄配)。框高18厘米,宽13.1厘米。每半叶十四行,行二十六至二十七字,白口间细黑口,左右双边间四周单边。此书钤有“松郡朱氏”“广乘山人”“华亭朱氏珍藏”“大宗伯印”“荣庆堂”“季宜藏书”“季振宜印”“沧苇”“徐健庵”“干学”“以增之印”“至堂”“东郡杨氏宋存书室珍藏”“彦合珍玩”“东郡杨绍和鉴藏金石书画印”“周暹”等印。据聂溦萌《〈晋书〉两种宋刻二十七字本的考察》(《中国典籍与文化》2013年第1期)考证,杨本《晋书》中所钤“松郡朱氏”“广乘山人”“华亭朱氏珍藏”“大宗伯印”“荣庆堂”五印,均由中国国家图书馆所藏蒋氏衍芬草堂本《晋书》(以下简称“蒋本”)相关钤印叶调换而来,时间约在清康熙晚期至同治元年(1862)间。此书曾经清季振宜、徐干学、海源阁杨氏,周叔弢收藏(图3-5)。

图3 海源阁本《晋书》目录

图4 海源阁本《晋书》卷一

图5 海源阁本《晋书》卷一百三十

3、蒋氏衍芬草堂藏本一百三十卷,存一百卷(卷一至一百,卷四十六至五十三、八十二至一百配清影宋抄本)。框高18.7厘米,宽13.1厘米。每半叶十四行,行二十六至二十七字,白口,左右双边。蒋述彭录清蒋光焴跋,清钱泰吉、邵懿辰跋(图6-7)。

图6 蒋本《晋书》目录末、卷一

图7 蒋本《晋书》卷四十六

蒋光焴跋曰:“小字本《晋书》一百卷,每页十四行,行二十七字,麻沙刻画,精审无比。后补钞十九卷,仿宋精楷,与刻本相类,几不可辨。惟首缺序文,似为可惜。向惟上海郁氏所藏《晋书》,世称善本。而苕溪书贾曾以一部携示南浔蒋氏,议价未成,亦系麻沙小字,似不能如此本之精。同里马氏亦藏一部,生沐从兄[徐按:即蒋光熙]曾从马君假阅,兄尚记其行款字样,略与此本相埒,然每卷卷末皆有割补痕迹。不无可疑。”马氏所藏即为南图藏本。

书中钤“松郡朱氏”“广乘山人”“大宗伯印”“荣庆堂”“华亭朱氏珍藏”“天和堂印”“平生真赏”“太史氏印”“季振宜字诜兮号沧苇”“柔升”“盐官蒋氏衍芬草堂三世藏书印”“臣光焴印”“寅昉”等印。据聂溦萌《〈晋书〉两种宋刻二十七字本的考察》考证,“季振宜字诜兮号沧苇”系从国图藏杨本《晋书》调换而来。此书曾经明朱恩、清蒋氏衍芬草堂收藏。

综上,三部南宋初建刻十四行本《晋书》,南图本行款与国图藏杨本、蒋本不同,在版本体系上特立独行。南图本曾经割裂,有缺文,且品相不如杨本、蒋本。国图藏杨本、蒋本属于同一版本体系。杨本卷帙基本完整,刻印最精,书品最佳。蒋本仅存一百卷(还有二十七卷配补清抄本),并经剜改,以残充全。然而,张元济影印《百衲本二十四史》之《晋书》最终放弃杨本,采用蒋本。其中原因出于多方面的考量。

张元济在《晋书》版本选择上的考量

张元济影印《百衲本二十四史》,选用底本纠结时间较长的,除了《史记》,就数《晋书》了。1927年10月5日,张元济致傅增湘信中首次提到此书:“木老允借《两汉》《晋书》,索酬万元,公司中人认为过重。时局如此,即印出恐亦无甚销路,暂行缓议(极快须明年下半年方能开印)。且《晋书》前已在南京图书馆照有小字本(稍有脱卷之页)。今查得硖石蒋氏所藏,行款相同[徐按:南图本行二十五字,杨本、蒋本行二十六至二十七字,行款不同;此时张元济仅听闻蒋氏藏本而已,4年后的1931年下半年才见到书,详见下文],而南京馆本所脱者却系完足,想脱落者必系复印之故。将来如能借补,则此书可不必另借矣。”张元济信中所说“木老允借”的《晋书》,就是抵押中的那部海源阁杨氏藏本《晋书》。

此后的3年中,张元济对《晋书》的底本始终未做决断,导致1930年3月商务印书馆发布《百衲本二十四史预约样本》时,其中《晋书》底本仍标注的南京图书馆藏宋本:“是书向为王弇州、项子京、毛子晋、宋牧仲所藏,毛氏且称为可宝。中有数卷钞配极精,即《东湖丛记》所云王弇州手钞补缺之卷也。”

但很快张元济的态度就有了变化,又开始倾向于采用杨本了。他1930年5月15日致傅增湘信曰:“所选《晋书》最不惬意。李木老肯与玉成,极所欣幸。酬报可以大减,未知所须几何?惟乞我兄善为我辞。至祷,至祷。”1个月后又连发两信表示:“李木老允借《晋书》,极为欣幸。其意欲得《廿四史》数部。以尊意度之,究需几部?惟在京摄照,种种不便。必须借至南方,决无丝毫伤损。务乞我兄善为说辞。至此书弟已校过四种,可谓一无善本。将来一切商定之后(细思不如暂缓商定,先祈假“帝纪”“天文志”到京,托伯恒兄代为一校),拟先求借阅数册,先校一过。是否能出所见四种之上,此层亦应预为陈明,并祈鉴及。”“木老《晋书》经吾兄周旋,可以通报,至为感荷。前函拟请先假’帝纪’及‘天文志’先校一过,借知内容。又须携至南方照相,不知能办到否?务乞玉成,无任祷盼。”

张元济为什么要先借杨本“帝纪”及“天文志”一校?《百衲本二十四史·晋书》书后张元济跋回答了这个问题。跋曰:“武英殿本是史考证多引宋本参订,故讹夺视他史为少。卢抱经尝以‘帝纪’‘天文’‘礼志’与明南北监本、汲古阁本及他书参考异同。”原来张元济是要借助卢文弨的校勘成果(其中便有“帝纪”“天文”)来对比判断杨本的质量。又,张元济所谓“所选《晋书》最不惬意”,指的就是南图本。他在《晋书》跋中说:“先是江南第一图书馆[徐按:即今南京图书馆]有宋刊小字本,已遣工就照矣。校阅至列传某卷,乃多所脱漏。思觅更胜者以为之代。”这里的“脱漏”,是指书叶文字墨色成片发浅乃至消失,多为印版严重磨损造成。

张元济1931年1月15日再致信傅增湘:“李木老所藏前承转商,可以借影,报酬须《百衲本廿四史》三部,亦所不吝。但必须将全书借至上海,于事方有办法,决不伤损丝毫。务乞续商。至恳,至恳。”

同年4月7日,张元济在写给傅增湘的信中,答应了李盛铎的付酬要求,且欲尽快促成此事:“《衲史》中所用宋本《晋书》,承吾兄向木斋先生借取影印,至为感幸。遵以全史三部为酬。台从未行以前,未及将预约凭单奉托携带。兹已填就第五五七号自取预约凭单一纸,又书券一纸,附函呈上,伏希察收转致,并为道谢。未知李世兄何时南下,甚盼能早日摄照,提前出版也。”

然而,5个月后,事情却开始反转,张元济又属意蒋本了。1931年9月24日张元济致蒋藻新(星)、蒋觐圭书曰:“丁君[徐按:即丁英桂,在商务印书馆负责制版印刷业务等工作]等晋谒时诸承优待,并出示珍藏宋刻《晋书》及其他精本,不胜感谢。《晋书》雕印具精,远出南京图书馆藏本之上,尤为欣慕。元济嗜读乙部,以通行武英殿本《二十四史》讹舛甚多,亟思别印旧本,借资订正,且以纠正明监汲古之失。搜辑有年,近已次第付印,谨以印成《前》《后汉书》,各检一部寄奉雅鉴,伏希哂存。《晋书》善本较为难得,尊藏虽缺去‘载记’,而‘纪’‘志’‘列传’具全,补抄亦至精美,不揣冒昧,拟求通假,俾善本正史得成完璧。稍闲即当趋诣崇阶,面聆教诲。专肃鸣谢。敬请潭安。”

1932年4月13日,张元济开始为弃用杨本做铺垫,他在给傅增湘的信中说:“至承代借李氏《晋书》,现拟暂存,俟公司清理就绪,《衲史》如有出版之可能,尚拟摄照,否则届时即行寄还,并祈转致李木老。”1933年12月14日,他在致傅增湘信中进一步挑明道:“李木老所借《晋书》,亦以印版不甚清朗迟延未照。”1934年11月10日,他告知傅增湘:“《晋书》借用硖石蒋氏藏本,今岁亦可出书。原无‘载记’,配以江南图书馆所藏,版式相同,几于天衣无缝。”张元济1935年3月5日致信蒋藻星:“前承慨假宋刻《晋书》,去岁底印成出书,曾由敝馆检呈拾部,计荷莞纳。”

据此推断,张元济1931年4月7日致信傅增湘,催问李盛铎之《晋书》何时可以取到后不久便收到了书。收到书4个月后,经校勘,决定采用蒋本。但李盛铎之《晋书》至少到1933年12月仍存放在商务印书馆。

李盛铎手中的杨本《晋书》一百三十卷中衹有三叶抄配,其余全部为宋版,如此完整,世间仅存一部。该书在海源阁宋本中亦称精品,品相超过蒋本。反观蒋本,一百卷中不但有二十七卷抄配,目录还被书贾剜改过,以冒充全本。南京图书馆的“载记”三十卷也有十二卷抄补。杨本、蒋本孰好孰差,一目了然。作为精通版本之学的张元济不可能不清楚,否则他就不会纠结如此之久了。那么,张元济最终决定采用蒋本,主要出于何种原因?是成本问题吗?

《百衲本二十四史·晋书》的底本,张元济最早选用南京图书馆宋刻小字本,并已摄制胶片。如果采用蒋本一百卷,衹需酬谢蒋藻星10部《晋书》即可,比李盛铎索要的全史3部显然要划算许多。

至于“载记”三十卷已支付过费用,正好利用上,确实可以节省一些费用。但从张元济影印《衲史》的过程看,他并不会在意这点小钱。我以为,他决定弃用杨本,主要担心的是该书尚处于质押之中(前面曾提到,质押大约1935年才到期),将来海源阁杨家一旦赎回,恐会产生法律问题。另外,张元济大规模影印古籍善本,在底本使用上,唯一没有正式合作过的藏书大家仅有海源阁,他很想改变这一状况。为此他曾数次请傅增湘从中搭桥,就在1931年9月15日致傅增湘信中,还“托询海源阁书能否出资借影”。因此他不想因此事引起海源阁杨氏不满。

再有就是张元济此时有一批修版高手,可以模仿宋版书笔意,修复或更改书叶,使其有了使用较差本子的底气。从总体上看,杨本品相胜过蒋本,且蒋本系翻刻杨本,刻工还要略差,张元济说杨本“亦以印版不甚清朗迟延未照”,当属托词。当然,蒋本补抄的二十七卷及南图本“载记”中的抄配,确实精美绝伦。加之《衲史》制版时去除底色,使雕版字体的棱角、抄本字体的笔锋不再明显,字体更趋一致(从原书看,差别比较明显),故一般人很难发现刻本与抄配的区别。

张元济影印古籍对版面的修整一瞥

从《四部丛刊》《百衲本二十四史》,以及《张元济年谱》《张元济日记》《张元济书札》等文献资料看,张元济认为影印底本是可以改动的,哪怕是宋本,但改动时要求字体与原书相近。改动的范围包括增补缺字缺叶;修改错字及不美观的字;甚至将整行、整段、整叶的抄本,按照宋刻的笔意、行款,模仿为宋刻本;等等。

例如1923年2月3日,张元济致傅增湘信札云:“再,幼平处宋本《唐集》颇多挖改补写之字。弟意以为失却真面,不如一律改为空白,或仍用其字,但摹仿雕板笔意,以泯痕迹。幼平主用后说,而弟则主前说。今日细看,衹可两说参用。”又,1930年9月5日,张元济致傅增湘书说:“承假宋刻《五代史记》两册,已将序目照出,尚须复校一过,当觅便寄还。惟先借影之全部久已照成,弟亦校过。固有佳处,然讹字亦颇不少,且有甚离奇者。如‘将儿’二字误作‘状元’。兹将‘本纪’十二卷校勘记录呈。弟已将残宋本及汪文盛本、刘氏覆宋本校过,将来尚拟取明监汲古两本再校。凡为诸本所不误而此本独误者,拟将其字改正。脱字亦不加。此为保宋刊之声誉,免外人之指摘起见。未知尊见以为何如?”张元济认为更改宋本中的错字,是“为保宋刊之声誉,免外人之指摘”。当然,从学术的角度看,这种做法无可挑剔。并且,自《四部丛刊》初编以来,商务印书馆逐渐培养出一批修版高手,经验愈加丰富。至影印《衲史》之时,不仅总结颁布了《修润古书程序》《修润要则》《填粉程序》,甚至还为某些问题较多的书专门制定了“制版须知”。如1933年10月23日张元济致丁英桂信札云:“[附]《宋书》石印制版须知……此书制版较难,与他书稍有不同,务祈注意。……但在全行中间偶然有一二字粗肥歪斜,其字形甚为难看者,应照上下左右字体,摹仿修正。”1933年12月5日张元济致信丁英桂:“《宋书》’纪’四第三叶,下补一空白叶作为第四叶,中缝用‘纪’四第三叶翻,但除去刻工姓名,并于右阑外照左列之字,属善作小楷同人写就,照地位排置,同时制入版内。制版打样交下一阅为盼。”

1934年3月31日张元济致信丁英桂:“示悉。《晋书》样张一页收到。甚好,甚好。以后即可照此着手。惟不知当时曾否用朱笔批描某字应修,抑或由工友自行着手?祈再示。”又:“今送上《晋书》一册,附’制版须知’,乞察入。其中缝书名一节,应否如此办理,请酌。以下各册,弟不能照此册描修,衹能将应改之字,或于不全之字,偶然修补。应请尊处派人担任,即以此册为标准。再《衲史》石印之书,今年恐不少,以后即陆续发去。尊处请将可做此事之工友,预为指定。此上。”又:“[附]《晋书》‘纪’‘传’制版须知:一、原书笔画甚细,修时切勿加粗。二、凡应改之字,均用朱笔写明,应照改。……七、每卷首尾两页中缝不记书名,应将本卷他页移补。……‘载记’似不甚龌龊,传真亦可,须细看再定。”

尤为重要的是,蒋本《晋书》缺失后三十卷“载记”,书贾为造成原书仅一百卷假象,对目录叶做了剜改、移植:将目录前一百卷第十四叶上半叶末行的“载记三十卷”五字剜除;又将目录末叶上半叶的五行题识移至目录第十四叶的下半叶,与卷一衔接。为此,张元济1934年4月5日致信丁英桂:“《晋书》目末一叶请缓发制。‘传记’如何加入,容酌定再补入。”经勘验,《百衲本二十四史·晋书》的目录叶均已恢复原貌,与杨本毫无二致,可见商务印书馆修版技术之高超。

又,张元济1936年3月31日致信丁英桂:“今发印《史记》九卷,中有半页补抄,应用王本补配。附去原刻王本一册,望即照出,即速发还。将来仿其行款,摹成宋刻笔意,尤为佳妙。”

正如我在《简评〈四部丛刊〉制作工艺及影响》(《古籍整理出版情况简报》2017年第11期)等文章中所说,张元济是用古籍校勘排印的理念做影印书的,这从其书中决不允许有缺字、不可识读之字,甚至对问题较多的黄善夫本《史记》,不惜借他本校勘,更改增补2000多处即可看出。这2000多处改动,均模仿宋刻笔意修版制成(且不做说明),乃至数十年来无人察觉。

(本文摘自徐蜀著《古籍目录学版本学杂著》,广西师范大学出版社,2025年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

蜀ICP备2022028980号-1

蜀ICP备2022028980号-1